1. 任何架構都是死的~一定要運用成動態。

2. 表達策略邏輯上,可以用SAS,會用就是handy...不會用的就是handicape.

3. 競爭優勢的來源有哪些?不同競爭策略有甚麼樣的邏輯?

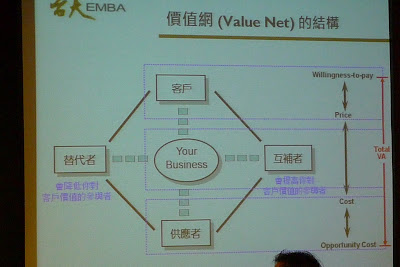

4. Business Model...的觀察與邏輯思考?改變biz model可以有不同的營運模式?有沒有機會產生新的Biz model?

五力分析:

a. 先從產業鏈開始,找出此產業的上中下游。

主要成本,以Fedex為例:

Pickup 1.37, Long Host transportation 2.99, Delivery 2.05, 幾乎已經佔全部成本8.55幾乎超過80%

如果只有兩家公司佔了市場的大部分,我們第一件事情會想甚麼問題?

1. 這兩家的競爭結構是?

2. 用價格競爭?還是非價格競爭?如果用非價格競爭,廠商反而相對聰明!

3. Express Mail: 基本上算是無差異的產業,競爭行為也會不一樣。

4. 成長趨緩: 可能因此要做非良性競爭。

5. 以前固定成本高,現在固定成本一定要降低。

6. 南北消費者的差異對衝動性購買的影響。南部的人比較會有時間做比價,在台北做比價策略就會只是競爭者的廝殺,賣場皆輸。

7. User, customer 不同,就必需要做不一樣的討論。User side對獲利性的結構不同,就得做不同的討論。

8. FedEx相對比較貴,所以是使用"other peopel's money"

9. 動態的產業鏈分析: 只要載一個時間點把所有的key factor想清楚,加上時間的因素,就只要看一下key factor因為時間改變的差異。就相對簡單。

10. 看到High High Low...你就知道甚麼趨勢?

11. 再來看潛在進入廠商的競爭關係,在這個行業裏面的進入障礙相對高。但是結構障礙呢?還是策略障礙?

兩個廠商在帶動的(墊高服務的難度),這明顯是策略障礙。拉高門檻,死的不是主要對手,而是其他20%的潛在進入廠商。

12. 再來看替代品廠商,把利潤降低。就會使得進入障礙高,但是卻又讓利潤降低,別的競爭者可能更無意願進來。

13. 再來看$

=>

最後使得想賺大錢的人,不想進來,使這個產業是有利潤,把門檻變高,也不會變成2家變50家。要維持這個狀況,就是高產業內競爭,高潛在進入廠商障礙,高下游購買者的競爭,不會改變;換句話說,如果想辦法改變現狀,也許有可能改變目前的狀況。

客源可能改變(消費行為改變或是郵購的產生),主要客戶的的barganing power,實際上改變的可能是有的。所以Express Mail 應該要做因應。

Express Mail 已經改成Third party logistic, 所以現在已經在投資海運,當陸海空都拉起來,我就是大廠商的全球運輸夥伴。

那Airbone express 在五力競爭的哪裡?

所以Strategic Activity System,才能產生相對應的策略。

所以airbone express的成本差異在於...

Pickup -0.3, Long Host transportation -0.6, Delivery -0.3, total -1.2

就約了佔了所有成本差異的20%

當然就反映到差價(售價上)。

接下來來看SAS...

1. 先想出strategy choices

2. 在想出對應的activites用不同顏色表示

然後把邏輯連起來!

在開始想說可以用陸運的方式可能會不會比較便宜,就需要去算,算了之後就會知道,

陸運比空運便宜!

另外應用到台大EMBA的競爭策略改變~